基因敲除细胞,你真的了解吗?

基因敲除细胞,你真的了解吗?

在生命科学研究中,想要真正了解一个基因的“使命”,最直接的办法是什么?答案就是:把它“敲掉”看看会发生什么。这正是“基因敲除”(Gene Knockout)背后的科学逻辑。通过人为手段让某个基因永久“沉默”,研究人员就能观察到细胞的各种反应,从而推断这个基因在正常情况下究竟扮演着怎样的角色。如今,基因敲除技术已经深入基础研究、疾病机制解析、靶点药物开发等多个领域,而效率、精度和可操作性,成为每一个科研工作者最关心的痛点。今天,小源就带大家深入聊聊基因敲除,一次性搞懂它的原理、方法、应用场景以及最新发展趋势。

问题一:什么是“基因敲除”?

通俗来说,基因敲除就像“关掉一盏灯”,我们关掉某个特定的基因,看它的缺失会不会让细胞“走错路”甚至“停工”。这种方法比“调暗灯光”(也就是敲低)更彻底,也更适合做长期稳定的研究。

相较于通过RNA干扰技术“暂时性”降低基因表达的基因敲低,基因敲除是一种永久性的基因编辑,在细胞的DNA层面动手脚,使目标基因彻底失去功能。

问题二:基因是怎么被“敲掉”的?

目前主流的方法是使用CRISPR/Cas9系统。这是一种源自细菌的“基因剪刀”,由Cas9蛋白和引导RNA(gRNA)组成,它可以像GPS一样精确定位到我们想“敲”的基因,然后在目标位点制造一个断裂。细胞在修复这个“伤口”时,往往会出错,从而让原本的基因彻底“罢工”。传统上还有一种同源重组的方法,通过在靶基因两端放入“伪装”的序列,让细胞以为是“自己人”,从而实现替换。这种方式虽然精准,但效率很低,在哺乳动物细胞中更是操作困难。

CRISPR-U™:源井生物的基因编辑“加速引擎”

虽然CRISPR/Cas9技术已经让基因敲除变得更容易,但想在复杂、多样化的细胞系中实现高效率、高成功率的编辑,仍然是一项技术挑战。为此,源井生物整合多年基因编辑实战经验,自主研发了CRISPR-U™技术:

- 独家gRNA智能设计算法(红棉 · CRISPR基因编辑系统):针对不同细胞系的基因组特性,精准预测最适合的编辑位点。

- 300+细胞系经验参数库:不再“盲试”,源井已经摸索出每种细胞的“脾气”。

- 高通量检测工具:从Cell Pool编辑效率到微量细胞基因型鉴定,结果快速又可靠。

- 单克隆形成率优化策略:编辑成功还不够,挑到高质量克隆才是关键。

- 极速交付能力:快至4周,助力您的项目跑出“科研加速度”。

相较传统方法,CRISPR-U™可将细胞基因敲除效率提升10-20倍,大幅降低实验反复,节省宝贵时间和资源。

问题三:基因敲除能用来干什么?

- 1. 解码癌症、神经退行性疾病、免疫紊乱等的关键基因

- 2. 构建药物作用机制模型,验证靶点有效性

- 3. 搭建多种疾病的体外模型系统

- 4. 高通量筛选抗药因子、新型疗法

比如,科研人员通过敲除PD-1、KRAS、TP53等重要基因,模拟肿瘤细胞“删除安全系统”的状态,从而分析免疫逃逸机制。这类敲除细胞模型已经成为精准医疗研究的核心工具之一。

问题四:敲除 vs 敲低 vs 敲入,有啥区别?

敲除(Knockout):基因永久性失活,研究彻底功能丧失后的细胞表现。

敲低(Knockdown):基因表达被“调低”,但不是完全删除,更适合初筛。

敲入(Knock-in):在基因组中“插入”想要的突变或标签,比如给蛋白打上“荧光灯”,追踪它的行踪。

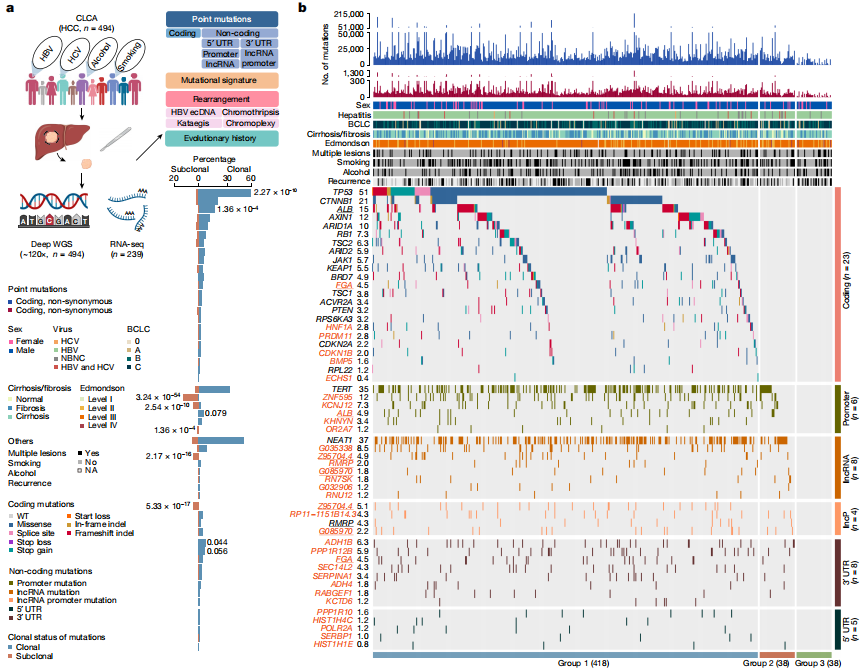

案例:Deep whole-genome analysis of 494 hepatocellular carcinomas(Nature, IF=64.8)

摘要:

该研究完成了中国人群肝细胞癌全基因组深度特征分析,还选取了3个新鉴定的潜在驱动事件进行详细功能验证,发现上述基因的突变足以导致基因表达水平的显著变化(其中PPP1R12B,KCNJ12,FGA基因敲除细胞和携带突变位点的过表达慢病毒均由源井生物构建),并参与调控肝细胞癌的多种恶性表型,这些结果证实基于数据分析发现的新驱动事件的有效性。 查看详情>>

总结:基因敲除,不再“遥不可及”

在CRISPR技术不断进步的今天,基因敲除已经不再是一项高门槛、低效率的实验手段。依托平台化、智能化的技术支持,科研人员完全可以将更多精力投入到思考科学问题,而不是重复试错。如果你也正在:疑惑“为什么编辑效率总是不理想”、苦恼“单克隆老是筛不出来”、担心“项目周期太久,影响进度”。不妨了解一下源井生物CRISPR-U™技术。我们已经为上百家科研院所和生物医药企业提供高质量基因敲除服务,愿为你的科研之路提供更快、更稳的技术保障。